Корни идентичности: новгородское наследие. Вятская земля сформировалась как уникальный культурный ареал благодаря новгородским колонистам XIII века. Изоляция от центральных регионов России, вызванная татаро-монгольским игом и финно-угорским окружением, позволила сохранить архаичные черты быта, языка и архитектуры. Археологические артефакты, обнаруженные в Глазовском и Слободском районах, подтверждают связь с новгородскими традициями зодчества и земледелия.

Язык как память: диалектные особенности

Вятский говор остается «живым архивом» древнерусской речи. Лингвисты выделяют уникальные черты:

- Сохранение архаичных форм глагольных окончаний («иду» вместо «хожу»).

- Произношение «ч» вместо «ц» («вечер» вместо «вецер»).

- Многословные пословицы с языческими мотивами («Солнце на лето — зиме на мороз»).

Эти особенности изучались этнографами XIX века, включая материалы, собранные С.А. Лобовиковым в его экспедициях.

Архитектура выживания: избы-крепости

Двухэтажные дома с плоскими крышами и сенями-тамбурами не случайно напоминают крепости. Такая планировка защищала от набегов кочевников и хищников. Дворы, накрытые сплошным навесом, формировали замкнутую систему: амбары соединялись с жилыми помещениями, а высокие заборы из дубовых бревен скрывали внутреннее пространство. Примеры сохранились в Киришском районе, где реставрируют усадьбы XIX века.

Подвижность как черта характера

Вятские крестьяне отличались редкой для России склонностью к переселениям. Причины — не только поиск плодородных земель, но и традиция «перемены участи», уходящая корнями в новгородские времена. Массовые миграции в Сибирь и на Урал в XIX веке начались именно с вятских семей, что отражено в архивах Пермской и Тобольской губерний.

Хозяйство и промыслы: адаптация к лесу

Помимо земледелия, ключевым занятием было освоение лесных ресурсов:

- Плотницкое ремесло (изготовление «вятских саней» с резными полозьями).

- Пчеловодство в дуплах-колодах, сохранившееся в Кильмезском районе.

- Кустарная обработка льна, о чем свидетельствуют найденные прялки с орнаментами.

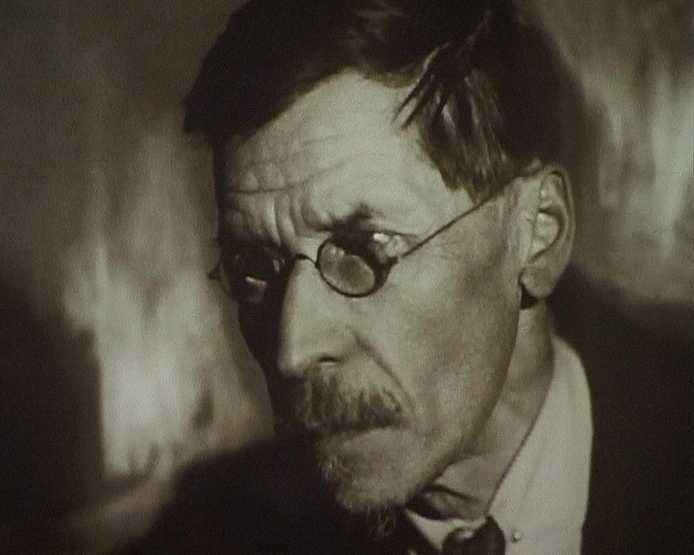

Лобовиков: хранитель памяти в кадре

Фотоархив Сергея Александровича Лобовикова (1870–1941) — ключевой источник по истории края. Его работы:

- Запечатлели архитектуру исчезнувших сел (например, Уржумский уезд).

- Документируют крестьянский быт до коллективизации (праздники «Семика», обряды «вывоза Масленицы»).

- Содержат этнографические портреты, включая редкие снимки шаманских атрибутов финно-угорских народов.

В 2023 году часть архива передана в Кировский областной музей, где доступна для исследователей.

Современность и традиции: точки соприкосновения

Наследие Вятского края актуально сегодня:

- Техники древней росписи по дереву возрождаются в мастерских Кирова.

- Фестиваль «Овинские игры» в Омутнинском районе воспроизводит традиционные состязания в ловле рыбы и рубке леса.

- Проект «Вятский диалект в школе» помогает сохранить уникальную лексику.

Регион продолжает открывать новые страницы своей истории — через архивы, этнографические экспедиции и бережное отношение к местной идентичности.